Das antike Griechenland als Schlüsselreferenz – nicht nur für den Westen

Die Entstehung des Westens als historischer Zivilisation (Auszüge aus «Wir und der Westen», 2/11)

Das antike Griechenland entwickelte sich in einer Welt älterer Zivilisationen im «nahen Osten», respektive in Westasien. Zwischen Zweistromland und der Mittelmeerregion hatten unter anderem Sumer, Babylon, Altägypten, die Phönizier und die Kanaaniter komplexere Zivilisationen entwickelt. In der klassischen Periode (ca. 480–336 v. Chr.) und in der sogenannten hellenistischen Periode (ca. 336–27 v. Chr., ab Alexander dem Grossen) wurde das antike Griechenland selbst ein politisch mächtiges Gebilde, das viele für die nachfolgende Welt einflussreiche Entwicklungen prägte. Wichtige Beispiele für griechische Einflüsse sind politische Ideen, literarische, künstlerische und architektonische Entwicklungen, sowie Hervorbringungen in der Philosophie und in der Wissenschaft allgemein. Viele heutige Wörter und Begriffe mit den dazugehörigen Vorstellungen gehen auf die alten Griechen zurück.

Das antike Griechenland wird in der Regel als der erste wichtige Referenzpunkt für die abendländische Zivilisation herbeigezogen. Es gilt als nicht weniger als die Wiege des Abendlandes. Tatsächlich trägt das spätere Abendland Einflüsse des antiken Griechenlands in sich, und hat sich zu bestimmten Zeiten bewusst und aktiv darauf berufen. Wie direkt ist aber die Linie von den alten Griechen zum modernen Westen? Ist der Schluss zulässig, dass Griechenland das Abendland – und nur das Abendland – begründet hat, dass der Westen also Griechenland für sich, und nur für sich, in Anspruch nehmen kann?

Wie wir sehen werden, hat die Konstruktion des neuzeitlichen Westens ausser den antiken Griechen zumindest noch die wesentlichen Bausteine Romanisierung, Germanisierung und Christianisierung gebraucht, welche nur teilweise in eine direkte Linie mit den Griechen zu bringen sind. Vielleicht noch wichtiger aber ist die Tatsache, dass der griechische Einfluss sich nicht nach Westen beschränkt hat, sondern ausserhalb von Mittelmeerraum und Westasien in den Osten bis nach Indien reichte. Die alleinige Inanspruchnahme scheint deshalb nicht zulässig, da auch andere Traditionen sich in der Nachfolge der Griechen sehen oder sich zumindest haben beeinflussen lassen. Wie oben erwähnt bedienten sich die Araber der griechischen Philosophie und Wissenschaft, und ermöglichten gar während dem europäischen Mittelalter deren Bewahrung und Überlieferung.

Das Ausmass des Einflusses auf den späteren Westen ist zweifellos beträchtlich. Der vielleicht wichtigste zeitgenössische politische Begriff, derjenige der Demokratie, geht auf das antike Griechenland zurück. Heutige Debatten auf der ganzen Welt kommen nicht an dem Begriff vorbei. Demokratie (gr. δημοκρατία dēmokratía) bedeutet wörtlich Herrschaft des Volkes. Das Konzept war in dem Sinne bahnbrechend, als dass es den Ursprung der legitimen Machtausübung im Volk, im demos, wähnte, und nicht in einem oligarchischen (die Herrschaft ein paar weniger), aristokratischen (die Herrschaft einer – hereditären – Elite) oder monarchischen (Herrschaft eines einzelnen) Konstrukt. All diese letzteren Begriffe gehen ebenso auf das Griechische zurück. Inwiefern der Begriff der Demokratie in der politischen Realität wirklich Einzug gefunden hat, ist umstritten. Demokratische Ordnungsprinzipien sind in verschiedenen Orten ein Stück weit vorhanden, doch sie konkurrieren sich mit hierarchischeren und elitistischeren Ordnungsprinzipien. Darauf ist noch zurückzukommen. Wenn auch die Demokratie als Realität unvollendet bleibt, ist Demokratie als Begriff und als Idee zumindest allgegenwärtig.

Die Grundidee, die Macht an Teile der Bevölkerung zu geben, erlaubt es, sie einschliessender zu denken. Während in der attischen Demokratie um Athen der demos und damit das Recht zur politischen Teilnahme restriktiv definiert wurde (im Prinzip gehörten nur Männer, deren beide Eltern bereits Bürger Athens gewesen waren, dazu), erlaubt die Grundidee weiterzugehen und andere Bevölkerungskategorien einzuschliessen. Die griechische Idee der Demokratie kann so auch als Vorläuferin der späteren Idee der Volkssouveränität gesehen werden. Demnach soll Macht nicht nur vom Volk ausgeübt werden, sondern sie gründet auch im Volk, das souverän ist und als solches zu gelten hat.

In der Sphäre der Kunst ist auf architektonische Monumente wie die Athener Akropolis hinzuweisen, welche spätere Architektur inspiriert haben. Die klassische griechische Skulptur ist aus der Kunstgeschichte nicht wegzudenken. Und die Entstehung des griechischen Dramas, mit den Werken von Sophokles, Aischylos, Euripides und Aristophanes, spielt eine zentrale Rolle in der Literaturgeschichte.

Philosophie ist ein weiteres Beispiel, wo der Begriff für die Sache selbst auf das antike Griechenland zurückgeht. Auch die Sache selbst – was wir als Philosophie bezeichnen – wird oft auf die alten Griechen zurückgeführt. Inwiefern dies zutrifft, ist auch eine Frage, der es nachzugehen gilt. Wenn man Philosophie als gewisse spezifische Denkpraktiken definiert, ist es wohl richtig, dass die Griechen diese als erste ausformuliert und systematisch entwickelt haben. Zum Beispiel Fragen der Metaphysik (nach dem fundamentalen Wesen des Seins, der Natur der Realität, der Existenz etc.) oder der Epistemologie (Erkenntnislehre, Fragen nach der Natur von Wissen und wie es erlangt werden kann) können dazu gezählt werden. Auch die formellen Prinzipien der Logik haben die Griechen wohl als erste systematisch erforscht.

Wenn man Philosophie aber als systematische Denkpraxis zu sämtlichen relevanten Themen definiert und dies nur bei den Griechen verortet, wird man der Wichtigkeit anderer Traditionen nicht gerecht. Zu anderen Gebieten des Denkens wie Ethik, politischer «Philosophie» oder Ästhetik findet man zum Beispiel in der chinesischen Tradition, oder in der indischen, wichtige Beiträge. Auf welcher Grundlage würde man postulieren können, dass die einen oder die anderen wichtiger sind? Basierend worauf würde man sagen können, dass diese – die eigene – Tradition die richtigeren und wichtigeren Fragen gestellt hat, als andere? Gibt es nicht ein Risiko, dass es irgendwo in der eigenen Tradition auch unhinterfragte Annahmen geben könnte, welche das eigene Denken in gewisse Richtungen hin zwar öffnen, in andere aber eher limitieren? Könnte es darüber hinaus nicht auch sein, dass man sich von der politischen Vormachtstellung einer Zivilisation blenden lässt?

Das Interesse der griechischen Philosophen soll hier keineswegs kleingeredet werden. Platon und Aristoteles, die sokratische Methode, vieles spricht dafür, dass es sich dabei um denkerisch bahnbrechende Beiträge gehandelt hat. Etwas Vorsicht vor übereiligen Schlussfolgerungen scheint mir aber geboten.

Nehmen wir zur Illustration dieser Frage noch einmal die oben zitierte Geschichte der Philosophie von Richard David Precht zur Hand. Der Autor hat proaktiv eingeräumt, dass auch andere Traditionen wichtige Dinge gesagt haben, zu denen er aber keinen direkten Zugang habe. Was berechtigt in dem Fall, das Werk trotzdem eine Geschichte der Philosophie zu nennen? Wäre es nicht passender, von einer Geschichte der westlichen Philosophie zu sprechen? Worauf genau beruht die implizite Behauptung, die westliche Philosophie sei Philosophie schlechthin? Würde der Autor sagen, es sei bloss ein rhetorisches Mittel, und was er wirklich meine, sei nicht Philosophie, sondern westliche Philosophie?

Neben dieser substantiell wichtigen Frage gibt es noch die Frage nach den Begriffen. Behält man den Begriff Philosophie als Überbegriff für sämtliches systematisches Denken aller Traditionen bei? Ergibt es daher Sinn, von chinesischer Philosophie zu sprechen? Oder bewahrt man den Begriff besser für die griechische und die sich darauf berufenden Traditionen wie die abendländische auf? Spräche man daher besser von chinesischem Denken? Dazu kommt noch, dass der wertende Hintergrund der Definition von Philosophie als wirklichem und richtigem systematischem Denken seinerseits die Frage aufwirft, ob es zulässig ist, anderen Traditionen den Status richtiger Philosophie abzusprechen.

Der universelle Anspruch der real existierenden Philosophie legt das Streben nach ersterem nahe. Man strebt nach universellen Wahrheiten. Doch flössen die Ergebnisse der real existierenden Philosophie Vertrauen ein, dass die Philosophen universelles Denken praktizieren, und nicht Denken, dass sehr wohl in einer Tradition fusst, und somit gewiss mit Reichweite und mit Limiten daherkommt?

In der Tat besteht auch das Risiko, das Streben nach universellem Denken ohne gute Gründe aufzugeben. Man könnte alle Traditionen einander gleichwertig gegenüberstellen, ohne intellektuelle – und moralische oder andere – Beiträge wertend einzuordnen. Das wäre eine Form von Relativismus, und ist unter Umständen der Gegenpol auf dem Spektrum von intellektueller Unredlichkeit, auf der anderen Seite von selbstzentrierter Arroganz.

Alles steht und fällt damit, was Philosophie ist, was sie sein soll, und was sie sein kann. Das sind nicht weniger als philosophische Fragen. Ist die Philosophie in der Praxis dazu in der Lage, aus ihrer Tradition auszubrechen und sie zu überwinden? Ist dies überhaupt wünschenswert, und ist es möglich? Falls es in der Praxis nicht möglich sein sollte, könnte es mit wachsendem Wissen und Verständnis möglich werden? Wer könnte das schliesslich wirklich beurteilen, und wie genau, ausser durch das tiefere Verstehen von mindestens zwei Denktraditionen? Precht gibt zu, dass er dazu nicht in der Lage ist. Wie viel Neugierde würde man erwarten können von jemandem wie ihm, dass er dieser Frage nachzugehen hätte?

Ein interessantes Beispiel zum Vergleich von Denktraditionen findet sich bei Julian Baggini in seinem Buch Wie die Welt denkt: Eine globale Geschichte der Philosophie (How the World Thinks: A Global History of Philosophy) von 2018. In einem der Kapitel legt Baggini dar, wie die westliche, die indische, und die chinesische Tradition das «Selbst» untersucht haben. Bei der westlichen Tradition sei der Fokus auf dem atomistischen Selbst gelegen, bei der chinesischen auf dem relationalen («beziehungsbasierten») Selbst, und in der indischen auf dem «kein Selbst», auf der Abwesenheit eines Selbst.

Es ist eine recht bekannte Idee, dass der Westen sich durch Individualismus kennzeichnet, und dass dies mindestens zum Teil auf die griechische Philosophie zurückzuführen sei. Baggini zeigt auf, dass dies in der Tat der Fall zu sein scheint. Er zeigt aber auch auf, dass dieser Fokus in der abendländischen Tradition vielleicht dazu geführt hat, gewisse andere Fragen nicht oder weniger zu stellen.

Auf einer anderen Ebene ist der Begriff der Philosophie ein interessantes Beispiel, um den Einfluss des Westens in der Welt zu illustrieren. Ostasien bietet sich einmal mehr an, der Sache genauer auf den Grund zu gehen. Der zeitgenössische Begriff für Philosophie im Japanischen stammt aus dem 19. Jh., als japanische Gelehrte unter dem Druck des westlichen Expansionismus sich intensiviert mit westlichem Denken auseinanderzusetzen begannen. Im Hintergrund ging es um die Frage, wie dem Westen zu begegnen sei, und wie angesichts dessen mit der eigenen Tradition umzugehen sei. Der «Philosoph» Nishi Amane (西周, Familienname Nishi, 1829-1897) gehörte zu denen, die es für nötig hielten, sich mit westlicher Philosophie intensiv auseinanderzusetzen. In dem Rahmen schuf er das Wort tetsugaku (哲学), wobei er das griechische Original mit – was man im Vergleich mit dem Westen das japanische Altgriechisch nennen könnte – einer sino-japanischen Wortschöpfung von ähnlicher Bedeutung umzusetzen versuchte. Tetsu (哲) bedeutet in etwa Weisheit, wie das Griechische sophia (σοφία) , und gaku (学) bedeutet in etwa Lernen oder Studium. Das Wort bedeutet also das studierte Streben nach Weisheit, was dem Griechischen φιλοσοφία (philosophia, «Liebe der Weisheit») nahe kommt. Der Anekdote halber – diesen Gedanken habe ich noch nie formuliert gesehen, aber ich vermute er ist nicht neu – scheint mir erwähnenswert, dass eine Rückübersetzung von tetsugaku dem griechischen Wort Philologie (nach logos, λόγος , wörtlich für Wort und Rede, im weiteren Sinne das rationale Argumentieren und Lernen) noch näher käme. Meine Vermutung ist, dass eine solche Wortschöpfung im japanischen Kontext weniger gut funktioniert hätte und Amane deshalb so entschied.

Wichtiger als das Wort ist aber die Bedeutung. Wie oben skizziert scheint die Debatte bis heute offen zwischen der Möglichkeit, den Begriff Philosophie für sämtliches systematisches Denken zu verwenden, oder aber für dasjenige der griechischen – und der westlichen, sich auf die griechische berufenden – Tradition. Amane selbst unterschied westliche Philosophie und östliches Denken. Für ihn ging es darum, die Disziplin in Japan zu begründen, und es möglich zu machen, dass auch Japaner zu diesem Feld der Philosophie beitragen können würden.

Ebenso interessant ist, dass der in Japan neugeschaffene Begriff später im 19. Jh. auch in das Chinesische übernommen wurde. Als aus zwei chinesischen Zeichen bestehendes Wort gab es keine sprachlichen Schwierigkeiten, das japanische Wort zu integrieren. Das Wort 哲学, japanisch tetsugaku ausgesprochen, liest sich mit chinesischer Aussprache zhéxué, und ist das gebräuchliche Wort für Philosophie auch im Chinesischen. Natürlich ist die oben skizzierte Debatte auch in und für China hochrelevant. Ich hoffe, dazu zu späterem Zeitpunkt detaillierter etwas sagen zu können.

Nach Politik, Kultur und Philosophie bleibt noch die Wissenschaft im allgemeineren Sinn. Zu erwähnen ist sicher das Gebiet der Mathematik und der Physik, auf welchem die Griechen wichtige Erkenntnisse erzielten. Noch heute verwenden wir im übrigen Buchstaben des griechischen Alphabets als Abkürzungen für mathematische und physikalische Grössen.

Ausserdem beruft sich die abendländische Geschichtsschreibung auf griechische «Historiker» wie den bereits erwähnten Herodot oder Thukydides. Letzterer ist speziell präsent heutzutage in der Diskussion rund um die sogenannte «Thukydides-Falle» (Thucydides trap). Thukydides hatte über den Peloponnesischen Krieg zwischen Athen und Sparta geschrieben und beobachtet, dass der Konflikt zwischen dem aufsteigenden Athen und der etablierten Macht Sparta unvermeidlich gewesen wäre. Der Theorie der Thukydides-Falle nach führt der Abstieg respektive der Aufstieg einer Grossmacht stets zu einer kriegerischen Auseinandersetzung mit der aufsteigenden respektive absteigenden anderen Grossmacht. Im heutigen geopolitischen Kontext dreht die Debatte darum, inwiefern der wirtschaftliche und militärische Aufstieg Chinas zu einer strategischen Rivalität mit der etablierten Supermacht USA führe, und wie dem zu begegnen sei.

Ich möchte noch ein weiteres Beispiel für den Westen in der Welt via das Griechische geben. Das Wort monochrom im Deutschen bedeutet einfarbig und kommt vom griechischen μόνος (monos, einzeln oder eins) und χρώμα (chroma, Farbe). Das Fremdwort monochrom hat also von der Wortherkunft her genau die gleiche Bedeutung wie das deutsche Wort. Wie so oft existiert das gleiche auf das Altgriechische zurückgehende Wort auch im Französischen (monochrome) und im Englischen (monochrome), wie auch in anderen westeuropäischen Sprachen. Das Wort hat es via das Englische auch bis ins Japanische geschafft. In der langen Version ist es monokurōmu (モノクローム), meistens sagt man aber in der abgekürzten Form monokuro (モノクロ).

Schwer zu sagen, wieviel weiter entfernt das Wort für einen japanischen als für einen deutschen oder einen englischen Muttersprachler ist. Ich weiss auch nicht, wie durchs Band verständlich das Wort überhaupt ist, das heisst wie weitverbreitet das genaue Wissen von griechischen Wortteilen ist. In jedem Fall können Europäer das Wort entweder im Wissen um die Etymologie kennen, oder sie haben es auswendig gelernt, ohne die Wortbestandteile zu verstehen. Schon für Europäer ist das Griechische relativ fern. Aber immerhin stellt es ein in der eigenen Sprache und Zivilisation regelmässig wiederkehrendes Phänomen dar. Man stelle sich vor, was es für Japaner brauchen würde, das Wort ohne blosses Auswendiglernen zu verstehen.

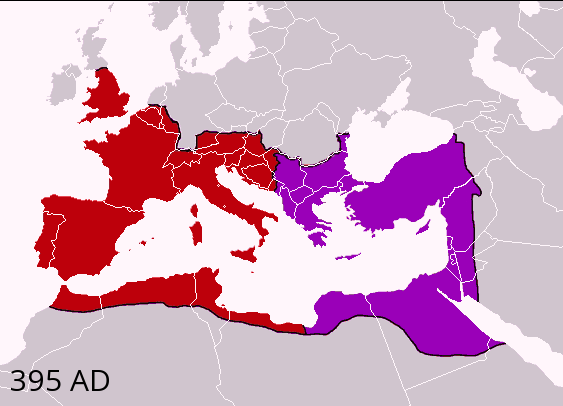

Illustration: Lateinische und griechische Verwaltungssprachzonen im römischen Reich

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Western_world

In den letzten Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung wurde das antike Griechenland dann in das römische Reich eingegliedert. Politisches Zentrum war nunmehr Rom. Doch der zivilisatorische Einfluss, insbesondere der sprachliche, überdauerte noch länger. Über die kommenden Jahrhunderte blieb das Griechische die Amtssprache im östlichen Teil des römischen Reichs. Nach dem Untergang des Weströmischen Reichs wurde Ostrom mit der Hauptstadt Konstantinopel für ein ganzes Jahrtausend der Mittelpunkt des weiterexistierenden römischen Reiches. Auch diese Diskontinuität erschwert Versuche, eine direkte Nachfolge zwischen dem antiken Griechenland und dem heutigen Westen zu ziehen.

Illustration: Lateinisch und Griechisch als Einflusszonen im römischen Reich, 330 n. Chr.

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_East_and_Latin_West#/media/File:Roman_Empire_330_CE.png