Die Entstehung der Schweiz inmitten des Westens

Die Entwicklung des Westens in Richtung Neuzeit (Auszüge aus «Wir und der Westen», 4/11)

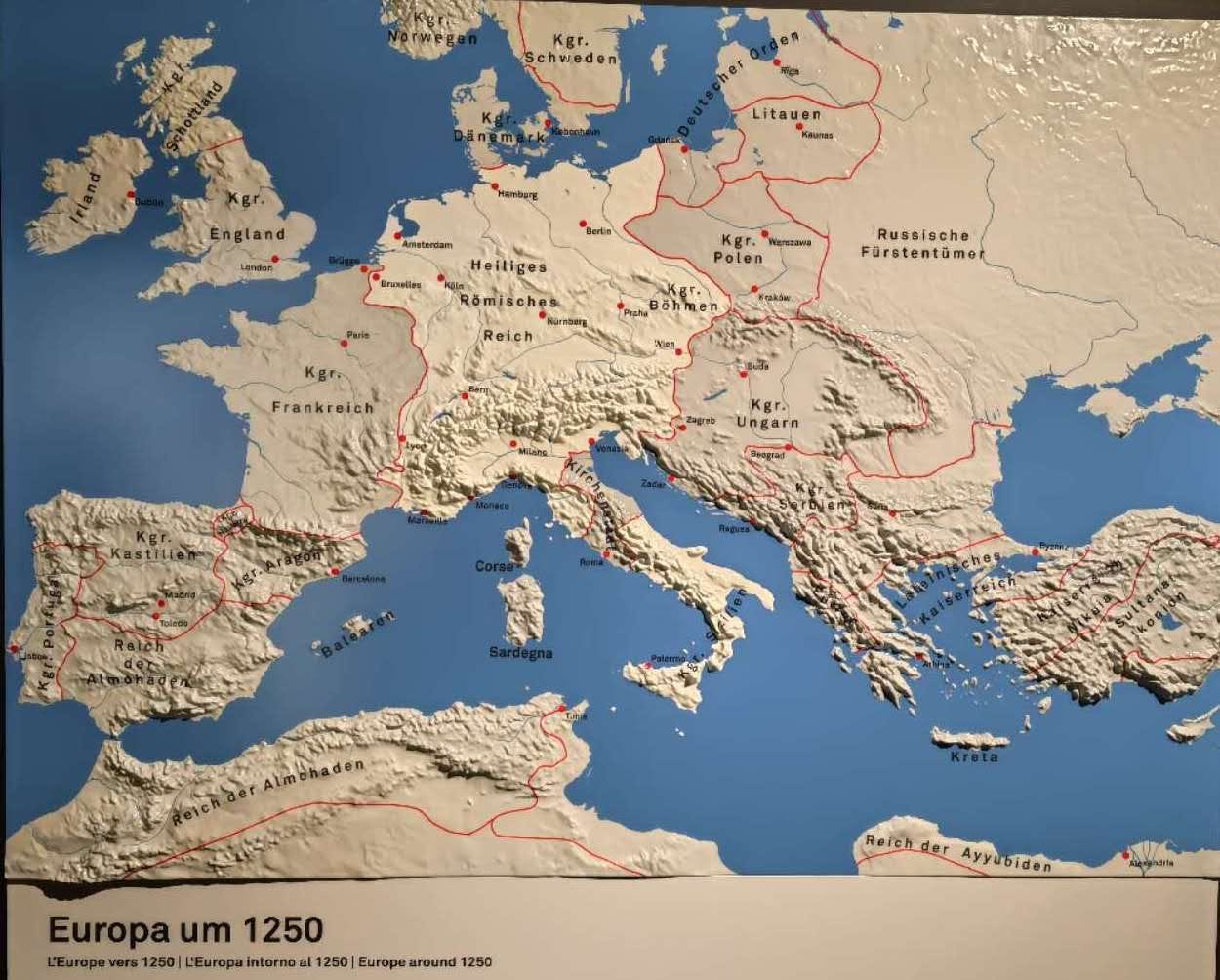

Wie ist es so weit gekommen, dass ein grosser Teil der Welt das römische Alphabet verwendet oder mindestens entziffern kann? Um etwa 1000 n. Chr. war davon noch keine Spur zu sehen gewesen. Es war damals erst in gewissen europäischen Schreibstuben, Klöstern und für weltliche offizielle Angelegenheiten verwendet worden. Sehr wahrscheinlich beschränkte sich der Gebrauch geographisch auf West- und Mitteleuropa, insbesondere diejenigen Teile des früheren Weströmischen Reiches, die in der Zwischenzeit christianisiert worden waren. Dazu gehörten die Gebiete des Heiligen Römischen Reiches, die britischen Inseln, die Gebiete der heutigen Frankreich, Italien, Spanien und Portugal, sowie in begrenztem Mass zuerst in Skandinavien und in Osteuropa.

Illustration: Politische Gebilde um 1000 n. Chr. in Europa und der weiteren Region

Quelle: Bildschirmfoto von https://www.youtube.com/watch?v=kwWxp4yAmIo&ab_channel=EPICSTATS

Neben offiziellen Dokumenten der Verwaltung spielte vor allem die römisch-katholische Kirche eine zentrale Rolle in seiner Verbreitung. In Lateinschulen und, beginnend im 11. und 12. Jh., in den entstehenden Universitäten festigte sich seine Verwendung in Erziehung, Bildung und Wissenschaft.

In diesen Teil der damaligen westlichen Welt ist auch in der heutigen Schweiz Einsicht zu gewinnen, am besten vermutlich im Kloster St.Gallen und der dortigen Stiftsbibliothek, welche ursprünglich in jene Zeit zurückreicht und gewisse Eindrücke davon zu vermitteln vermag.

Illustration: Stiftsbibliothek St.Gallen

Quelle: Lichtbild Autor

Um die globale zivilisatorische Referenz zu werden, brauchte es für den Westen noch viele Schritte. Einer bestand darin, die oben erwähnte imperial-missionarische Komponente nach aussen zu richten. Innerhalb der päpstlich-kaiserlichen Doppelstruktur von Kirche einerseits und Kaiser- respektive Königreichen andererseits sollten sich bald die Umstände bieten, diesem Teil seiner selbst nachzugehen.

Widmen wir uns aber zuerst der Schweiz, deren Ursprünge in das frühe Zweite Jahrtausend zurückreichen und jene Zeit zu illustrieren vermögen. In der Tat ist die Schweiz inmitten von diesem nunmehr gewachsenen Westen entstanden. Früher von Kelten besiedeltes Land, romanisiert und dann germanisiert, dazu christianisiert, unter dem Einfluss eines sich auf das alte Rom berufenden imperialen Staatengebildes, sind die Alpentäler und das Mittelland zwischen Alpen und Jura politisch und kulturell vollständig im Zentrum des Westens gelegen. Obschon oder vielleicht weil im Zentrum hat sich die Gemeinschaft der Innerschweizer Orte im Widerstreit mit der etablierten politischen Ordnung des damaligen Westreichs geschaffen.

Entstehung der Schweiz inmitten des Westens

Aus dem Frankenreich Karls des Grossen waren unter erbpolitischen und nachfolgetechnischen Streitigkeiten West-, Mittel- und Ostfranken geworden, aus welchen wiederum Frankreich und das Heilige Römische Reich hervorgingen.

Es war die Zeit des Feudalismus, eines hierarchischen sozio-politischen Systems von Landesherren und Vasallen. Im Kern des Systems stand das Lehnswesen, in welchem eine politische Autorität – zuoberst der König, dann adelige Geschlechter, sowie Klöster – einer nächsten Einheit ein Stück Land zur Verfügung stellte, für welches der untergestellte «Vasall», typischerweise Mitglieder des Ritterstandes, militärischen Dienst und Loyalität gewährte. Auf den niedereren Ebenen wurde sogenannten leibeigenen oder hörigen Bauern Land zum Beackern gewährt, für welches sie beispielsweise dem Lehnsherren einen zehnten Teil der Ernte sowie Fronarbeit schuldeten.

Auf dem Gebiet der heutigen Schweiz regierten im 12. und 13. Jahrhundert die Staufer, ein deutsches Adelsgeschlecht, als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Sie bestimmten weitgehend das politische Geschehen in den Alpenregionen jener Zeit. Nach dem Tod von Kaiser Friedrich II. im Jahr 1250 und dem Ende der Stauferherrschaft entstand jedoch ein Machtvakuum, das verschiedene Adelsfamilien zu füllen versuchten.

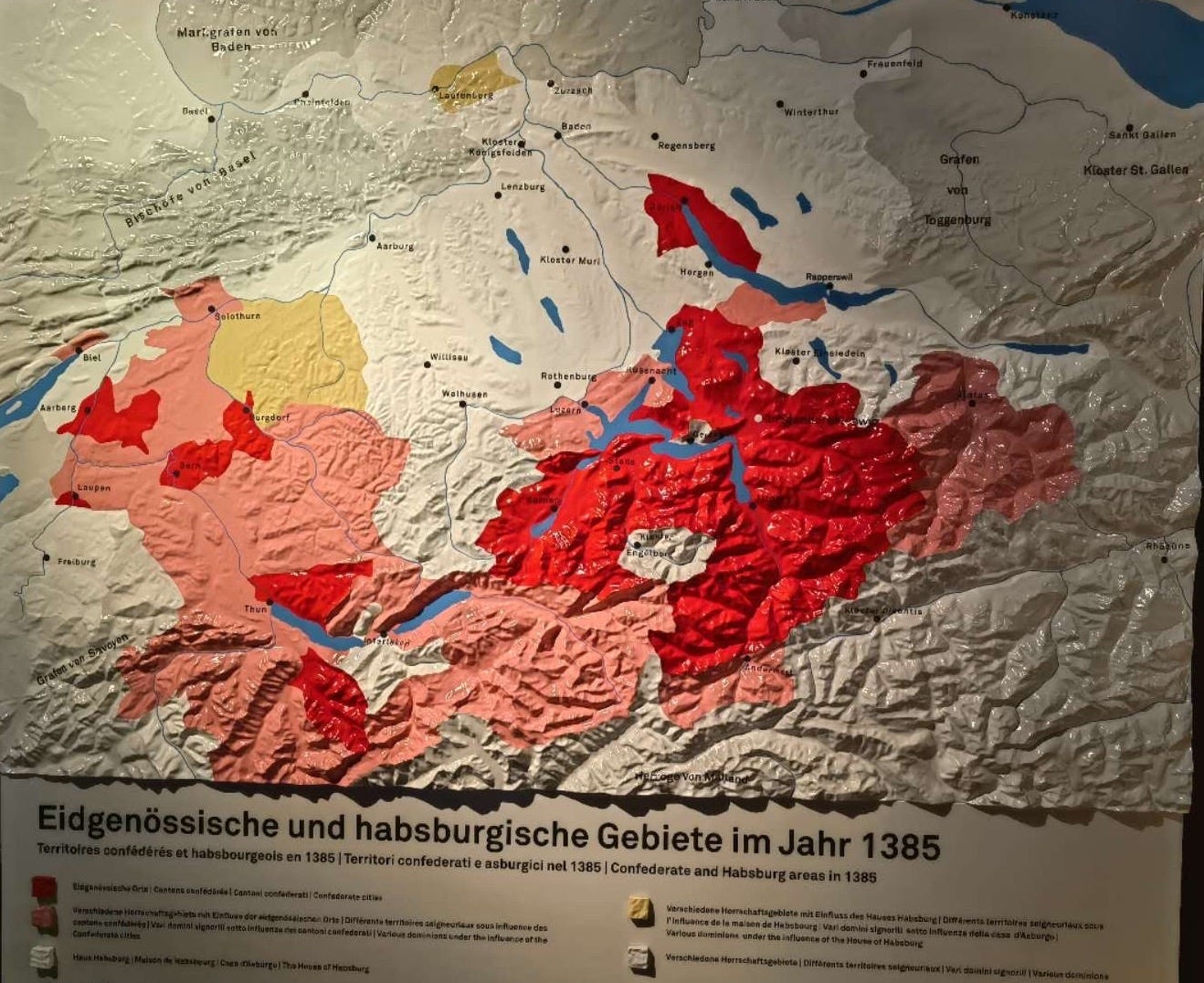

Die Habsburger, ein anderes mächtiges Adelsgeschlecht, deren Stammsitz ursprünglich das um 1020 erbaute Schloss Habsburg im heutigen Aargau oberhalb der Aare gewesen war, hatten nach dem Ende der Stauferherrschaft die Kontrolle über grosse Teile des Gebiets der heutigen Schweiz übernommen. Ab dem 13. Jh. hatte sich das Machtzentrum der Habsburger aber nach Österreich verlagert, von wo aus sie bis ins 20. Jh. als Kaiser und Könige die imperiale Komponente Europas mitprägten.

Die Habsburger versuchten ihre Herrschaft in den Alpengebieten auszubauen und erhoben Anspruch auf Gebiete wie Uri, Schwyz und Unterwalden, die später zu den Gründungskantonen der Schweiz wurden. Die Begebenheiten jener Zeit sind im Schweizerischen Nationalmuseum Schwyz eindrücklich und überzeugend dargestellt.

Illustration: Europa um 1250

Quelle: Lichtbild Autor, Schweizerisches Nationalmuseum Schwyz

Das Museum zeigt auf, wie sich im 12. und 13. Jahrhundert die Verhältnisse in Mittel- und Südeuropa grundlegend veränderten in Bezug auf den Aufschwung des Handels, den Aufstieg der Städte und die Ausbreitung der Schriftlichkeit. Während zuvor die wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen durch Savoyen und durch Tirol geführt hatten, gewann im 13. Jh. der Gotthardpass an Bedeutung. Der Gotthard war nicht nur eine bedeutende Verkehrsverbindung über die Alpen, sondern auch ein strategisch wichtiger Punkt für die Kontrolle und den Handel in der Region. Dabei scheint die zuvor schwer passierbare Schöllenenschlucht erst seit dem Bau der Teufelsbrücke – einer ersten Holzbrücke – etwa um 1230 einfacher überwindbar geworden zu sein.

Die heutige Innerschweiz war zu dem Zeitpunkt noch wenig attraktiv gewesen für fremde Herrscher, der König war weit weg, und die Kyburger und Zähringer Adelsgeschlechter starben früh aus. Wie das Schweizerische Nationalmuseum erklärt, herrschte eine geringe Adelsdichte in der Gegend, was bedeutete, dass Streitigkeiten durch Selbstjustiz – sogenannte Fehden – geregelt wurden. Solche Fehden machten die Transportwege unsicher und störten die Landwirtschaft. Dies führte dazu, dass die Urner, Schwyzer und Unterwaldner, ausgehend von ihren landwirtschaftlichen Genossenschaften, begannen, Konflikte vor eigene Gerichte zu ziehen. Es wurden eigene Ordnungsstrukturen aufgebaut.

Dies war der Kontext, in dem sich die drei Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden zur Eidgenossenschaft zusammenschlossen, und im 14. Jh. die sogenannte Reichsfreiheit oder Reichsunmittelbarkeit – dass eine Stadt oder ein Gebiet direkt dem Kaiser unterstellt war und nicht einem Zwischenherrn, in Tat und Wahrheit grössere Autonomie – erkämpften und erlangten. Sie taten dies wohl um ihre Freiheiten zu verteidigen und ihre Kontrolle über den Gotthardpass zu sichern. Dieser Zusammenschluss der Urkantone und ihre Unabhängigkeitsbestrebungen legten den Grundstein für die Entstehung und die weitere Entwicklung der Schweiz.

Illustration: Eidgenössische und habsburgische Gebiete im Jahr 1385

Quelle: Lichtbild Autor, Schweizerisches Nationalmuseum Schwyz

In ihrer ganzen Geschichte war die Schweiz stets Teil eines Westens voll imperialer Machtstrukturen. Seit den Anfängen der Schweiz steht und fällt für sie alles mit der intelligenten Auseinandersetzung mit diesen Machtstrukturen des Westens. Noch heute, wie wir sehen werden, ist dies im Kern die Herausforderung des gegenwärtigen Augenblicks. Was sich jedoch im Wandel befindet, ist die Zentralität des Westens in der Welt.

Illustration: Banner von Schwyz (noch ohne Kreuz)

Quelle: Lichtbild Autor, Schweizerisches Nationalmuseum Schwyz